ÉCRITURE

J’écris comme je lis : quand j’écris, plus rien d’autre n’existe.

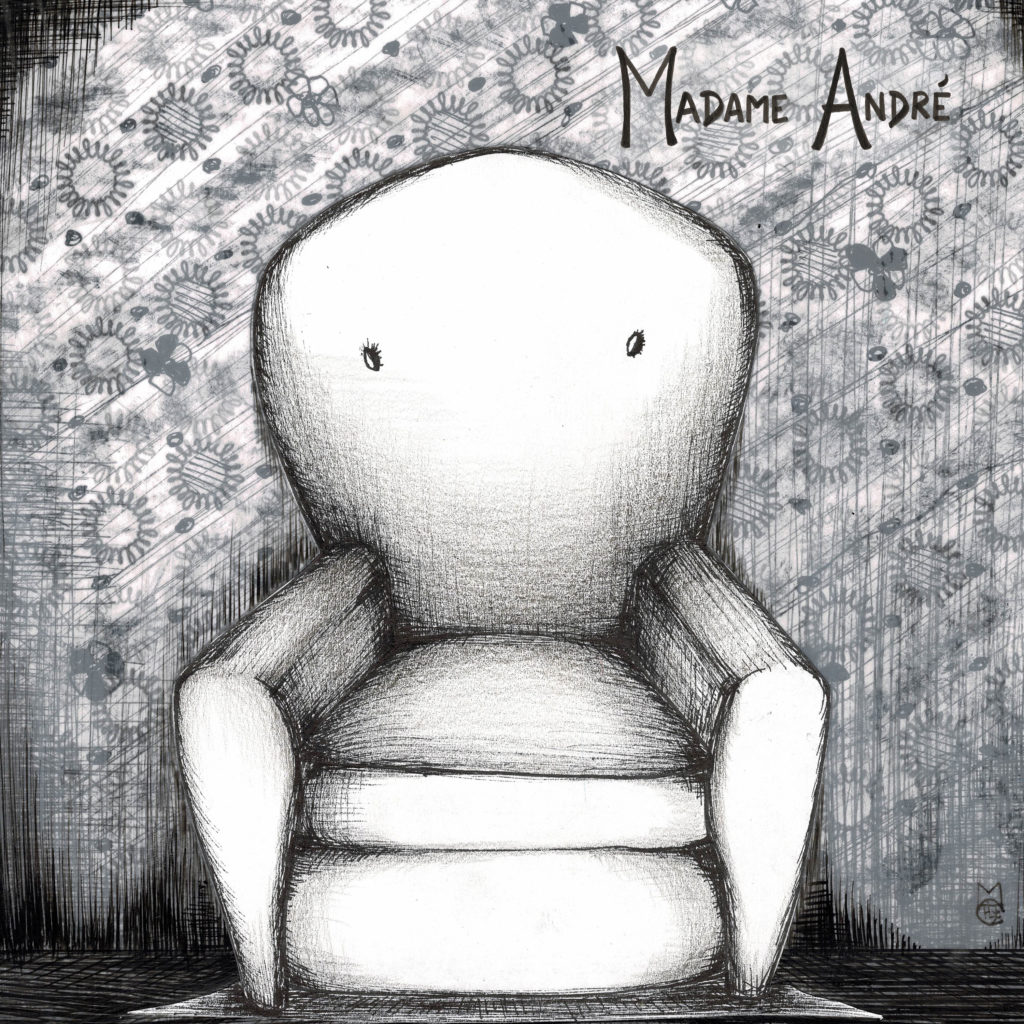

Madame André

Madame André

Madame André, un livre illustré, Madame André, une dame âgée. Elle devient transparente à force d’être isolée, de manquer de contacts physiques. La transparence commence par sa main. Elle apprend que son fils, cette année, ne viendra pas lui rendre visite : la transparence se répand dans tout son corps. Sans jamais être dessinée, elle se meut entre réalité concrète (illustrée aux feutres noirs), souvenirs (au café) et émotions, sensations (en couleurs). Le texte, en prose, voyage entre solitude, tristesse, colère, joie et absurde pour une ode à la tendresse.

Le centre de l’univers, c’est le livre illustré. C’est de là que tout naît, que tout prend forme. Madame André s’y déploie, son histoire se déplie. A partir de ce socle fictionnel, le hasard m’a ouvert des portes : en 2022, Madame André, fiction sonore, est diffusée dans l’émission Par Ouï Dire, sur la Première, RTBF.

Je suis actuellement en création pour le livre illustré Madame André et en phase de recherche et de préproduction pour un spectacle autour de la fiction Madame André.

Le Tintamarre des gastéropodes, Mathilde Collard, Les éditions Novelas, 2017, pp. 24-25

[…] Mes parents me gâtaient énormément quand j’étais enfant. J’avais tout ce que je voulais : des bonbons, des voitures en fer, des crayons, des déguisements bleus, jaunes ou verts, une dînette que je partageais avec Catherine, des Lego, de la plasticine, des poupées Barbie, des cubes ou des billes, des ours en peluche, des Playmobil, et des manteaux à capuche. Dès qu’un jouet cassait, Maman ou Papa nous offrait le même ou le nouveau, le même ou un plus beau, et, finalement, plus aucun ne nous plaisait. Ma sœur et moi nous amusions même à casser ce qui nous paraissait trop ancien, et ainsi, nous avions le jeu dernier cri. A cette époque, j’aurais été incapable de donner un chiffre sur le nombre de jouets qu’on possédait, ou même d’en dresser une liste. Et pourtant, nous vivions une existence triste : à l’école, on nous jalousait et on nous volait. Alors, on se retranchait ensemble, malgré les deux années qui nous séparaient. Elle avait huit ans, j’en avais six, et pourtant, nous étions comme les cinq doigts de la main : on jouait tous les deux à chaque récréation, quelle que soit la saison. On s’en fichait, finalement, de nos jouets : on construisait des cabanes dans les bois, on riait quand Maman se fâchait « Si vous ne le faites pas, vous aurez une fessée ; je compte jusqu’à trois ! », mais surtout, surtout, on s’inventait mille histoires. Unis à vie, on s’était même dit.

Un jour, avec Maman, on était allés en ville. Je ne pourrais pas dire son nom ; quand on est enfant, les villes n’ont pas de nom. Elle était belle, et nous nous sentions légers à marcher dans ses rues, sur ses pavés. Pour nous féliciter d’être sages, Maman nous a laissé gambader. Catherine allait plus vite que moi, et je lui lançais des « Attends-moi, steuplé, attends-moi ! » Je courais pendant qu’elle marchait. C’est alors qu’on s’est retrouvés devant une boutique toute simple, avec une façade en pierre et en bois. Il y avait là des jouets « Nuit des temps », ça s’appelait. La vitrine affichait de nombreuses toupies, yoyos et bilboquets. Habitués à être gâtés, nous sommes retournés près de Maman : « Tu nous achètes un bilboquet ? » Mais elle nous a regardés, consternée, et elle nous a offert une glace vanillée. « C’est des vieilleries », a-t-elle commenté. Catherine n’a pas voulu en rester là, et elle a convaincu Maman de nous laisser y aller seuls : elle et moi.

Une fois entrés, une odeur de bois coupé a envahi notre nez. Elle piquait un peu les yeux, mais il faisait chaud et feutré. Je me suis assis pour mieux humer. Le temps est passé trop vite et il a fallu retourner près de Maman. On est partis : « Au revoir Monsieur, et merci ». […]

Interview pour Novelas asbl : https://www.youtube.com/watch?v=cZRWL2lhlSU

Pour acheter un livre, merci de vous adresser directement à l’éditeur :

Rue des Confédérés, 89

B-1000 Bruxelles Belgique

novelasasbl@hotmail.com

0032 (0)496 86 75 89

0032 (0)2 732 18 79

Seuls les fous gèrent (de Mathilde Collard), Les mots en héritage 2, Recueil collectif, Edition Novelas, 2017, pp. 8-9

Dans le désert, désert de pierre, une fille vit.

Fille née d’elle ne sait qui, elle ne sait où, elle ne sait quand.

Pas de parents.

Elle a les mains calleuses et les mollets coupés. Ses cheveux capturent la crasse depuis des lustres, elle n’a aucune conscience du temps. Une robe opaque la cadenasse et la comprime, elle ne l’a jamais retirée. Elle n’a jamais pensé qu’elle pouvait se dénuder. Avec la saleté, épiderme et vêtement ne font qu’un, c’est collé. Comme une fougère sur une piquante plaie, l’habit s’infiltre dans sa peau. Le sang coagule et referme le tissu dans les entailles : la robe est verrouillée dans son corps mutilé. Si elle l’enlevait, sans aucun doute, elle s’éplucherait. La fille n’a pas de nom, le paysage est sec, aride et rocailleux. Il n’y a que des fougères, des scorpions et des oiseaux.

[…]

Piscine – Extrait

Immergée dans l’eau, il n’y a pas de monde. Tu peux pas me parler, je peux pas te répondre. L’étendue est plate, mes yeux sont clos. J’avance. Des p’tits ronds dans un grand carré. Stupides longueurs. Je mets la vie en bocal. Si la tête en sort, ce n’est qu’une décision : ouverture d’yeux et grande inspiration. Je suis à deux pas de la noyade. Mon corps reçoit l’immense étreinte aqueuse. De mes orteils à ma bouche, j’étouffe. Ici, il n’y a ni vie ni pesanteur. Je flotte au-dessus du vide, je m’endors dans un vaste décor de chlore. Avancer ou couler. Avancer et couler. Je m’écoule et l’eau se tait. Je me débats pour avancer. Mes bras fouettent et repoussent l’eau. Toujours plus loin. L’eau m’encercle, toujours plus loin. Encore quelques mètres, toujours plus loin, elle me guette toujours plus loin. En elle j’suis toujours toujours perdue et j’suis toujours toujours toujours au même endroit.

Enlace-moi. Casse-toi. Bouge-moi. Bouge pas.

L’eau a tout compris. Elle reste elle part elle me suit je m’y enfouis. Si je la goûte elle m’avale. Je vole sans filet dans une solitude sale, quelle belle excuse ! pour pas répondre je reprends pas de souffle – alibi d’apnée. Quelques secondes, encore quelques secondes, juste quelques secondes – alibi d’apnée. Simuler une urgence d’eau pour pas te parler – alibi d’apnée. Le temps que tu t’égosilles, alibi d’apnée, le temps que tu partes d’ici, alibi d’apnée. Alibi d’apnée ! […]

Café froid – Extrait

Un café

C’est pour toi

Un café

C’est pour moi

Mon café

Je le bois

Ton café

Tu l’bois pas ?

Ton café

Pas pour moi

Le café

C’est pour toi

Je l’bois pas

Tu fais quoi ?

Tu bois pas ?

[…]

Plat au curry – Extrait

SCENE I – CAFE ROSETTE – Rosette, Coraline, Carl.

Coraline est seule dans le café. Elle s’ennuie, passe le temps comme elle peut.

Rosette : Café ? A l’habitude ?

Coraline : Oui, comme d’habitude.

Rosette : Du sucre ?

Coraline : Non. Merci.

Rosette : Un p’tit spéculoos ? T’aimes bien les p’tits spéculoos.

Silence, Coraline s’ennuie.

Coraline : C’est la pentecôte aujourd’hui ?

Rosette : Tu connais mes horaires, mais pour le calendrier, rien à faire… Tu te situes comment ? Le dentiste ? Le loyer ? C’est le seize janvier. Il serait de bon ton de souhaiter la bonne année.

Coraline : Aujourd’hui, ça sonne férié… Il n’y a personne. Personne. (Silence.) Rosette ? (Silence.) Personne.

Silence, Coraline s’ennuie.

Rosette : Le café tout chaud tout fort.

Coraline : Et le spéculoos ?

Rosette : Pas de spéculoos. Fini ! Terminé ! Y a pus, i pleut, les clients vont arriver. Pas le temps d’aller au Supermarché. – Lève tes coudes, toi, tu salis la table avec ton gras de bras. Toutes ces tables à torcher, ces biscuits à racheter, ces sous à compter, ces sourires à…

Coraline : Rosette ? Il n’y a personne. Personne. Juste moi.

Rosette : Prends le torchon, nettoie les taches de bière par terre.

Carl entre.

Rosette : J’te sers quoi ?

Carl : Une bière.

Coraline (à elle-même) : Une bière, paf ça gicle. Les mouches crèvent, elles collent sur le parquet.

Carl : Rosette, c’est quand la dernière fois que t’as été dire salut à ma daronne ? Depuis la dernière éternité.

Rosette : Je suis l’amie, pas la fille. (Silence) Tu veux que je fasse quoi ?

Carl : Tu la remets comme avant. Quand elle me disait « Mange tes crêpes avec des couverts, tu iras partout dans la vie ». Avant la baise, le deal et les flics. Quand j’étais poli.

Rosette : Ce temps-là a trépassé.

Carl : Je veux le retrouver, la retrouver.

Rosette : Ta mère, elle est pas perdue dans un p’tit coin du Café Rosette, j’te l’dis. – Laisse-moi passer, je dois nettoyer la bière que t’as renversée. Ça colle, saloperie ! c’est du sucre, rien que du sucre fermenté. La bière, que je la serve que je la boive ou que je la cure, ça me grossit… quelle bataille… – Les spéculoos. T’as le temps d’aller me chercher des spéculoos ? Je te donne les sous.

Carl : On s’en fout des spéculoos, ‘y a ma mère qui se laisse crever ! Rosette, s’il te plaît, viens lui changer les idées. Demain ?

Rosette : Non. Non non non. J’ai trop de boulot, beaucoup trop.

Carl : Rosette, tu l’aimes bien Huguette.

Rosette : Je préfère mon café. Propre et bien rangé.